2024.11.20

おとり広告のリスクと対策:法律を知って賢く行動しよう!

おとり広告のリスクを理解し、法律を基にした賢い行動を学びましょう。景品表示法に基づく位置づけと、その影響を詳しく解説します。典型的なパターンや消費者を誤解させるおとり広告の例を紹介し、実際の違反事例から学ぶ教訓を提供します。

おとり広告の基本理解とリスク回避法

不動産業界におけるおとり広告は、消費者庁から措置命令が出されることもあり、法律に基づく違反として重大視されています。このような広告手法は、実際には存在しない物件やサービスをあたかも存在するかのように宣伝し、不動産を探す消費者を誤誘導する、不当表示の一例です。この行為は一時的な利益をもたらす可能性がありますが、企業の信用を大きく損なう損害を伴います。

おとり広告の違反事例としては、架空の物件情報を提示し、実際には別の物件を販売する誇大広告の手法などが挙げられます。消費者庁はこのような違反に対して厳しい措置を取っており、違法が発覚した場合には罰則や課徴金が科されることがあります。

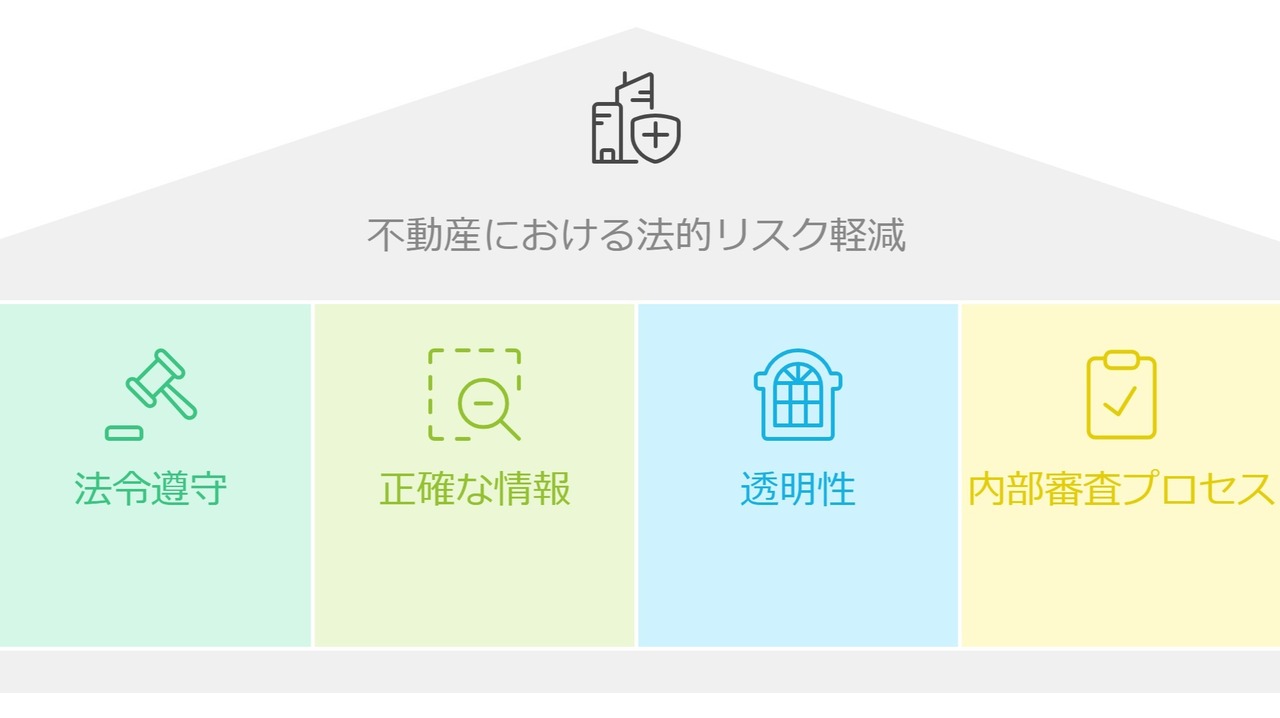

リスク回避のためには、広告における透明性を確保し、提供する物件やサービスに関する正確で誠実な内容を伝えることが重要です。また、社内の広告審査プロセスを強化し、法律や業界ガイドラインに則った広告制作の体制を築くことが求められます。消費者からの信頼を得るためには、誠実な広告活動が不可欠であり、それが結果的に企業の持続的な成長を促進するポイントです。

おとり広告とは何か?

景品表示法におけるおとり広告の位置づけ

本稿では、不動産に係る景品表示法におけるおとり広告の定義について解説します。景品表示法は、日本における広告規制の基本法であり、消費者に誤解を与える誇大広告を防止することを目的としています。この法律は、商品の品質や価格について誤解を招くような不当表示を禁止しており、不動産に関連するおとり広告は特に注意が必要とされる領域です。おとり広告とは、消費者を誘引するために実際には存在しない、もしくは極めて限定的な商品やサービスを宣伝する誇大広告のことを指します。例えば、非常に安価な不動産物件をチラシで宣伝しながら、実際にはその在庫がほとんどない場合などが該当します。消費者庁は、こうした消費者を欺く広告手法を厳しく取り締まり、違反者には措置命令や罰則が科されることがあります。過去の事例では、違反が認められた不動産会社に対して、消費者庁が措置命令を下したケースが報告されています。このような法律の運用基準により、企業は広告を行う際に透明性と誠実さを保つことが求められます。また、消費者も広告を見極める力を養うことが重要で、誇大広告の内容をよく理解する必要があります。法律の理解を深めることで、企業と消費者の双方が不利益を被らないようにする対策が可能です。

おとり広告が引き起こす問題と影響

不動産業界におけるおとり広告は、消費者庁からの措置命令を受ける可能性がある重大な違反行為であり、景品表示法に基づく規制対象です。これにより、消費者は存在しない物件について誤解させられ、結果的に不動産に係る契約において有利誤認の被害を被ることがあります。過去の事例では、虚偽の情報を基にした契約が成立し、後にトラブルへと発展したケースも報告されています。こうした違反は、企業の信頼性を損ない、消費者からの苦情が増加するだけでなく、法的な制裁措置が取られることによって、企業のブランドイメージに長期的な悪影響を及ぼします。さらに、消費者の広告に対する不信感が増大し、広告業界全体の信頼性が低下する結果となります。持続可能なビジネス環境を維持するためには、不動産業界を含むすべての広告主が誠実な広告活動に努め、消費者に対する透明性を確保することが求められます。

不動産業界におけるおとり広告の影響

不動産業界におけるおとり広告は、消費者の信頼を大きく損なうリスクです。不動産取引は高額かつ人生の大きな決断を伴うため、情報の正確性と透明性が極めて重要なポイントです。しかし、おとり広告によって誤った情報が流布されると、消費者は期待と現実のギャップに失望し、業界全体に対する不信感を抱く可能性があるという指摘があります。これにより、取引の成立が困難になり、結果的に市場全体の流動性が低下する恐れがあります。

さらに、おとり広告の影響は消費者だけでなく、正当な競争を行っている業者にも及びます。誤った情報により不当に利益を得る業者が存在すると、公正な市場競争が阻害され、業界全体の健全な発展が妨げられるという事例もあります。さらに、おとり広告を利用する業者が行政からの罰則を受けると、業界全体のイメージダウンにもつながる可能性があります。

このような影響を防ぐためには、業界全体での倫理観の向上と、消費者教育の強化が求められます。消費者は自身の権利を守るために、広告に記載されている情報を慎重に確認し、疑問がある場合は弁護士に相談することが重要です。また、業界団体はガイドラインを設け、業者がそれに基づくことで、信頼性の高い情報提供を推進することが必要です。これにより不動産市場の健全性を高め、消費者と業者の双方にとって、安全で公正な取引環境を整えることが可能となります。

気をつけるべきおとり広告のパターン

典型的なおとり広告のパターン

不動産に係る典型的なおとり広告には、いくつかのパターンがあります。まず一つ目は、価格を偽る広告です。これは、実際の販売価格よりも著しく低い価格を提示し、消費者を引きつける手法で、消費者庁による措置命令の対象となることがあります。事例として、実際には存在しない価格で物件を宣伝し、問い合わせを促進させるケースが挙げられます。二つ目は、在庫が限定されている商品をあたかも豊富にあるように見せかける広告です。消費者が店舗に訪れた際に、実際にはその商品が売り切れ、または非常に限られた数しかないことがあります。これも違反事例として消費者庁に通報されることが多いです。三つ目は、サービス内容を誇大広告するものです。実際には提供していないサービスや、過大な効果を謳うことで消費者を引き寄せる手法で、これも違反行為として措置命令が下されることがあります。これらの手法は、消費者を欺く目的で行われ、景品表示法に違反する可能性があります。消費者としては、広告の内容を鵜呑みにせず、実際の状況を確認することが重要です。これにより、おとり広告の被害を未然に防ぐことが可能です。

さらに、商品やサービスの『無料』を謳う広告も注意が必要です。実際には追加の条件や費用が隠されていることが多く、消費者を誤解させることがあります。これらの広告手法は、消費者の信頼を損ね、企業にとっては長期的な損害を招きかねません。そのため、企業は誠実な広告を心掛け、消費者は広告の内容をしっかりと確認することが重要です。

実際の不動産に係るおとり広告のケーススタディ:過去の違反事例から学ぶ教訓

不動産業界におけるおとり広告の違反事例は、消費者に対する信頼を損ない、業界全体の評判を傷つける結果となります。過去の事例から学べる教訓として、まず注目すべきは、広告と実際の物件が大きく異なるケースです。例えば、立地や間取り、価格が広告の内容と大きく乖離していた場合、顧客に対する重大な誤誘導となります。このような事例は、消費者からの苦情や法的措置を引き起こし、企業にとって大きなリスクを伴います。

次に、契約が成立しないことを前提とした広告の使用も問題視されます。広告に掲載された物件が実際には契約可能でない状態である場合、顧客の期待を裏切り、結果として企業の信用を失うことになります。これらの事例から学べるのは、透明性と誠実さを保つことの重要性です。企業は広告内容の正確性を常に確認し、顧客に対して正確で信頼できる情報を提供する責任があります。

過去の違反事例から得られる教訓として、内部監査の強化が挙げられます。定期的な内部監査を実施し、広告内容の確認や改善を行うことで、違反リスクを未然に防ぐことが可能です。これにより、企業は長期的な顧客関係を築き、業界内での立場を強化することができます。過去の失敗から学び、持続可能なビジネスモデルを築くために、これらの教訓を活かしていくことが求められます。

おとり広告を避けるためのガイド

法的リスクを軽減するための対策

不動産業界において法的リスクを軽減するためには、消費者庁が定める景品表示法の遵守が不可欠です。企業は、違反を避けるために、おとり広告や販売促進活動で提供する情報が正確であることを確認し、透明性を保つ必要があります。具体的には、商品の価格、品質、性能に関する情報を誇大広告せず、必要に応じて明確な説明を付加することが求められます。また、過去の事例を活用し、同様の違反を防ぐための教訓を組織全体で共有することが有用です。

さらに、社内におる広告審査プロセスを強化し、法令遵守の観点から弁護士の意見を取り入れることで、法的リスクを未然に防ぐことが可能です。定期的に消費者保護に関する法律やガイドラインを確認し、最新の規制に対応するためのトレーニングを従業員に提供することも、リスク軽減に繋がります。消費者からのフィードバックを積極的に収集し、不動産に関連する広告内容の改善に役立てることは、長期的な信頼構築に寄与します。これらの対策を講じることで、企業は法的リスクを効果的に管理し、信頼されるブランドとしての地位を築くことができるでしょう。

業界でのベストプラクティス

不動産業界において、おとり広告や景品表示法違反を避けるためには、業界でのベストプラクティスに従うことが不可欠です。まず、広告には事実を基にした明確な情報を提供し、消費者庁のガイドラインに基づく運用基準に留意することが重要です。誤解を招く誇大広告や誇大表現は避け、広告内容と実際のサービスとの一致を常に確認します。また、消費者からのフィードバックを積極的に活用し、広告戦略に反映させることで顧客との信頼関係を構築します。さらに、業界規制を遵守することも必要不可欠であり、定期的なトレーニングや外部監査を通じて法令遵守の体制を強化します。最後に、競合他社の手法を研究し、優れた事例を参考にしながら、自社の独自性を生かした広告を展開することが成功の鍵です。これらのステップを踏むことで、企業は顧客との信頼関係を深め、法的リスクを回避しつつ、効果的なマーケティングを実現できます。

スマサテ不動産研究所所長 /

オーナー事業 責任者

土屋 壮史

大手IT企業で新規事業責任者を経て、現在はスマサテにてオーナー版査定事業責任者を務める。 大家の会での公演回数は累計100回以上をこなし、 年間2,000名以上のオーナーの問い合わせを受けている。 また自身も2代目大家として奮闘中。