2024.11.20

賃貸オーナー必見!ペット可物件で空室対策のための戦略と重要な家賃設定について

ペット可物件は空室対策に非常に効果的です。空室対策には、契約書の見直しやペット対応設備の準備が必要です。ペット可としての注意点には、近隣住民とのトラブルや清掃の負担が挙げられます。ルールを明確にし、トラブルを防ぐことが重要です。空室対策としてプロのサポートを受け、ペット可物件を安心して運用しましょう。

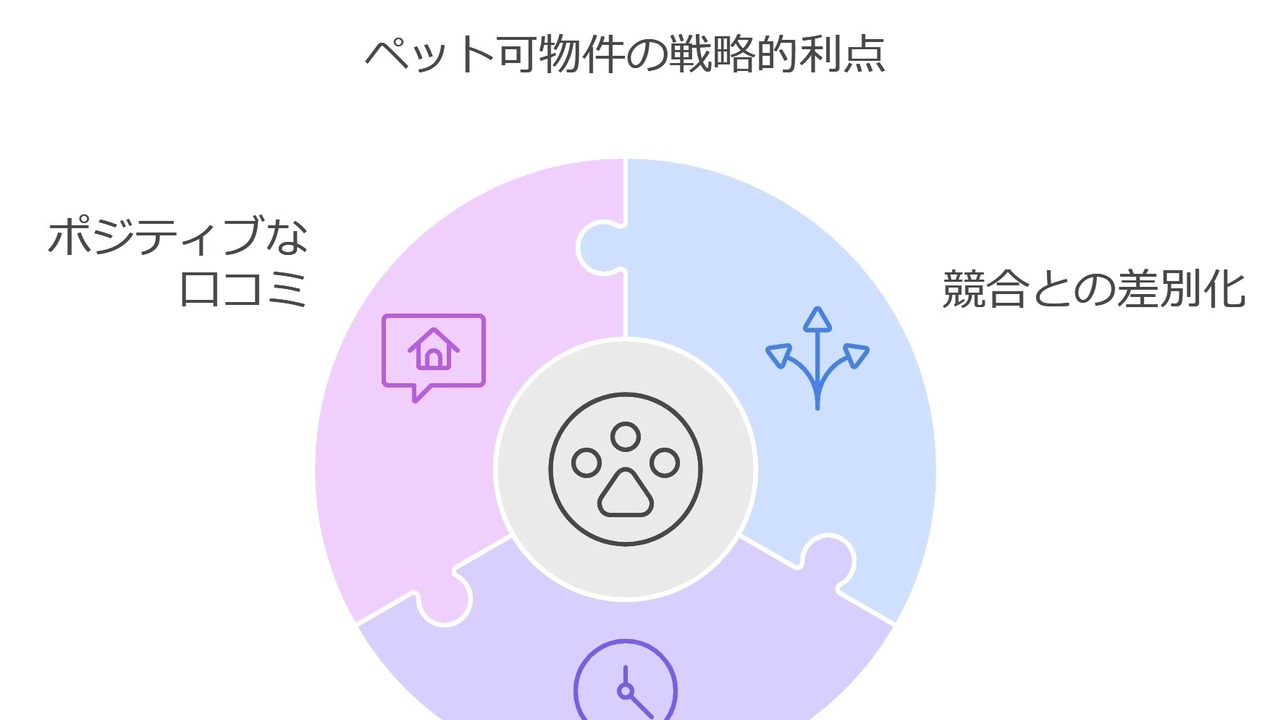

ペット可物件への変更が空室対策に有効な理由

近年、ペットを飼う家庭が増加しており、多くの賃貸物件がそのニーズに応えるためにペット可に変更されています。ペット可物件への変更は、空室を埋めるための経営戦略として非常に効果的です。まず、賃貸物件がペット可であることは、他の物件との差別化を図る大きなポイントとなります。賃貸物件の多くがペット不可である中で、ペット可物件は希少性が高く、ペットを飼いたい入居者にとって非常に魅力的です。さらに、ペットを飼う入居者は、退去時の室内環境に配慮しながらも、長期的な居住を希望する傾向があり、安定した収益をもたらす可能性が高まります。また、ペット可物件は口コミやSNSなどを通じて話題になりやすく、新たな入居者をどんどん引き寄せる効果も期待できます。これらの理由から、賃貸物件をペット可にすることは、どこの物件でも空室対策として大変有効であると言えるでしょう。

ペット飼育を許可することで得られる入居者数の増加

ペット飼育を許可することは、賃貸物件市場における競争力を大幅に向上させる手段としておすすめです。近年、ペットを家族の一員とみなす人々が増えており、ペット可物件を選ぶことが必須条件になっている入居希望者が多く存在します。こうした背景から、ペット飼育を許可することで、これまでアプローチできなかった顧客層を取り込むことが可能になり、結果として入居者数の増加に繋がります。

また、ペット可物件は通常、ペット不可物件よりも高い家賃を設定できる場合が多く、家賃収入の増加も期待できます。このようにペット飼育を許可することは、入居者数の増加だけでなく、経済的なメリットをもたらす要因ともなります。

しかし、ペット飼育を許可する際には、適切なルール設定が必要です。騒音や清掃などのトラブルが発生しないよう、ペット飼育に関する詳細な契約条件を設けることで、物件の価値を維持しつつ、入居者の満足度を高めることが可能です。これらの要素を総合的に考慮することで、ペット可物件は効率的な空室対策の手段となります。

ペット可物件を選ぶ入居希望者の心理

ペット可物件を選ぶ入居希望者の心理には、ペットが家族の一員として重要な存在であることが空室対策に大きく影響しています。ペットと快適に暮らせる環境を求める入居希望者は、ペットの安全性や快適性を最優先に考慮し、あらかじめ準備しています。例えば、犬であれば近隣に散歩できる公園があるか、猫であれば窓からの眺めが楽しめるスペースがあるかなど、ペットの種類によって求める条件は異なります。

さらに、ペット可物件を選ぶことで、ペットを手放さずに生活できるという安心感や、ペット同伴の引越しに伴うストレスが軽減されることも重要なポイントです。また、ペットを飼っている入居者同士が自然とコミュニティを形成しやすく、同じ価値観を持つ人々と交流できるという社会的なメリットもあります。

一方で、ペット不可物件が多い市場状況の中で、ペット可物件は希少価値が高いため、競争が激化しやすいという現実も存在します。そのため、入居希望者は迅速に行動することが求められ、希望する物件を確実に確保するためには、事前の情報収集や条件の優先順位の明確化が重要です。

また、ペット可物件は通常の賃貸物件よりも家賃が高めに設定される傾向があるため、予算との兼ね合いも慎重に考慮しなければなりません。このように、ペット可物件を選ぶ入居希望者の心理は、ペットとの生活をいかに充実させるかという願望と、現実的な制約との間で揺れ動いているのです。

空室対策としてのペット可物件の長期的なメリット

ペット可の賃貸物件は、空室対策において長期的な視点から多くのメリットを提供します。まず、ペットを飼いたいと考える入居希望者にとって、ペット可物件は非常に魅力的な選択肢です。ペットを大切にする人々は、ペット同伴可能な住まいを探す際に選択肢が限られているため、ペット可物件は他の物件と比べて競争力が高まります。これにより、空室を早期に解消することが期待できます。また、ペットを飼うことで住環境に愛着が生まれ、入居者が長期間滞在する傾向があるため、退去時の入れ替わりも少なく、契約更新率が高まります。さらに、ペット可物件は家賃を若干高めに設定できるため、収益性の向上にもつながります。物件の価値を高めるために、ペット関連の設備投資を行うことも有効です。これにより、他の賃貸物件との差別化を図り、長期的な収益の安定性を確保できます。室内のどこにペット用の設備を設置するかを工夫することで、さらに魅力的な物件にすることが可能です。

ペット可にするための具体的なステップ

賃貸物件をペット可にするためには、まず室内の現在の状態を詳しく確認し、ペットによる影響を最小限に抑えるための改修が必要かどうかを検討することが重要です。次に、ペットの種類やサイズに応じた具体的なルールを設定し、入居者に対して明確にそのルールを伝えることが求められます。また、ペットによる損傷が発生した際の退去時のリスクを軽減するため、適切な保険を導入することも検討すべきです。さらに、近隣住民への影響を考慮し、事前に説明会を開くなどしてコミュニケーションを図る対策が必要です。最後に、物件をペット可にすることで得られるメリットを明確にし、効果的なマーケティング戦略を立てることで、空室を埋めることが可能になります。

ペット可物件に関わる家賃設定のポイント

ペット可物件の家賃設定は、まず、ペットを許可することで発生する可能性のある追加のコストを考慮する必要があります。例えば、ペットによる物理的な損傷やアレルギー対策のための追加清掃費用をカバーするため、家賃を少し高めに設定することが一般的です。また、ペットを飼育することを希望する入居者にとっては、多少の家賃の上昇は許容範囲であることが多いので、需要に応じた価格設定が可能です。

さらに、周辺地域のペット可物件の家賃相場を調査し、競争力のある価格を設定することも重要です。他の物件と比較して高すぎる場合、入居希望者が他の選択肢に流れてしまう可能性がありますが、逆にあまりにも安価だと、物件の質に疑問を持たれることもあります。

オーナーとしては、ペットの種類やサイズに応じて家賃を調整することを検討するのも一つの手です。小型犬や猫の場合は比較的低い追加料金で済むことが多いですが、大型犬や特定のペットによるリスクが高い場合は、それに応じた料金設定が必要です。また、ペットの頭数によっても家賃を調整することが考えられます。

ペット可物件と通常賃貸物件の費用比較

ペット可物件を選ぶ際、入居希望者は通常の賃貸物件とは異なる費用を考慮に入れる必要があります。一般的に、ペット可物件では敷金や礼金が高めに設定されていることが多く、これはペットによる損傷や汚れのリスクをカバーするためです。また、物件によってはペット飼育の許可に伴う追加の月額費用や、特別な清掃費用が発生することもあります。この追加費用は、ペットが物件に与える可能性のある影響を最小限に抑えるための管理費用として考えられています。

一方で、通常の賃貸物件ではこれらの費用は発生しないため、初期費用や月額の負担が軽減される利点があります。しかし、ペットを飼うことができないため、ペットを家族の一員と考える人々にとってはこれが大きな制約となります。

さらに、ペット可物件ではペットの種類やサイズに応じた制限がある場合も多く、これにより選択肢が限られることがあります。これは、物件の損傷リスクや他の入居者への影響を最小限にするための措置です。これらの費用の違いや制約を理解し、入居希望者は自身のニーズと予算に最も適した物件を選ぶ必要があります。ペット可物件の費用は一見高く感じられるかもしれませんが、ペットと共に快適な生活を送るための投資と考えることもできます。

ペット退去時の原状回復と費用負担の考え方

ペット可物件において、退去時の原状回復は特に重要なポイントとなります。ペットがいることで発生する可能性のある損傷や汚れについて、事前に明確なルールを設定しておくことが、トラブルを避けるための対策です。一般的に、ペットによる損傷は通常の使用によるものとは異なるため、敷金からの差し引きが認められる場合が多いです。しかし、具体的な費用負担については、入居時の契約内容に基づくことが求められます。契約書にペットによる損傷の修繕費用を明記し、どの程度の損傷が入居者の負担となるのかを具体的に示すことが重要です。また、ペット用の特別な清掃や消臭処理が必要な場合も考慮し、その費用負担についてもあらかじめ協議しておくことが望ましいです。さらに、退去時に入居者と物件管理者が共同で物件の状態を確認し、双方が納得の上で費用の精算を行うプロセスを設けることで、後々のトラブルを防ぐことができます。このように、ペット退去時の原状回復と費用負担については、入念な準備と明確な契約内容が不可欠です。これにより、両者が納得のいく形で手続きを進めることができ、良好な関係を保ちながら物件の管理を行うことが可能となります。

ペット可物件における注意点とリスク管理

賃貸物件をペット可にする際には、特有の注意点とリスク管理が重要です。まず、ペットによる室内の損傷リスクを考える必要があります。犬や猫は、室内のどこかを傷つけることがあり、修繕費が高額になる可能性があります。このため、入居者に対してペットの種類や数を制限することや、保証金を増額する方策を検討することが賢明です。また、ペットによる騒音トラブルも考慮が必要です。近隣住民との関係を悪化させないためにも、ペットのしつけや騒音管理についてルールを明確に示すことが大切です。さらに、ペットアレルギーに対する配慮も必要です。次の入居者がアレルギーを持っている可能性があるため、退去時のクリーニング方法や頻度を事前に計画することが求められます。これらのリスクを適切に管理することで、ペット可物件の運営を円滑に進めることが可能となります。

ペット不可からの移行を決めるための判断基準

ペット不可物件からペット可物件へと移行することを検討する際、いくつかの重要な判断基準を考慮することが求められます。まず第一に、地域の需要を把握することが重要です。近隣のペット可物件の人気度や、ペットを飼いたいと希望する入居者の数を調査することで、潜在的な需要を確認できます。次に、物件の構造や設備がペット飼育に適しているかどうかを評価する必要があります。例えば、床材の耐久性や、適切な換気設備があるかどうかを確認し、必要に応じて改良を計画します。

さらに、ペット可にすることで予想される収益の増加とそれに伴うリスクを比較することも重要です。ペット可にすることで得られる家賃の上昇や空室期間の短縮が、ペットによる損傷のリスクや追加のメンテナンスコストを上回るかどうかを慎重に分析します。また、ペットに関する法律や規制、管理組合の規定を確認し、それに準拠した運営が可能かどうかを判断することも不可欠です。

最後に、ペット可物件としてのブランディング戦略を検討します。ペットを飼う入居者にとって魅力的なポイントを明確にし、他の物件との差別化を図ることで競争力を高めることができます。これらの判断基準を総合的に評価することで、ペット不可からペット可への移行が賢明な選択であるかどうかを判断することができます。これにより、長期的に安定した収益を確保し、入居者満足度を向上させることが可能となります。

スマサテ不動産研究所所長 /

オーナー事業 責任者

土屋 壮史

大手IT企業で新規事業責任者を経て、現在はスマサテにてオーナー版査定事業責任者を務める。 大家の会での公演回数は累計100回以上をこなし、 年間2,000名以上のオーナーの問い合わせを受けている。 また自身も2代目大家として奮闘中。